まずは日本の年金制度の仕組みと課題を整理しましょう。

日本の年金制度の現状

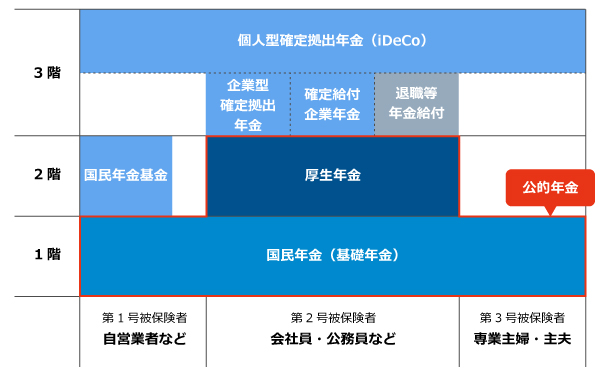

日本の年金制度は、大きく「公的年金」と「私的年金」で構成されています。

公的年金は、国民年金(基礎年金)を基礎とする「1階部分」と、会社員や公務員が加入する厚生年金などの「2階部分」からなる「2階建て構造」が基本です。

さらに、企業年金や個人年金といった任意加入の仕組みを「3階部分」として上乗せすることで、老後の生活を多層的に支える仕組みになっています。

| 年金 |

加入条件 |

| 公的年金(1階) |

20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する |

| 厚生年金(2階) |

雇用されている70歳未満の人が原則加入する |

| 私的年金(3階) |

個人や企業が任意で加入する |

なお、日本の年金制度は「賦課方式」で運営されており、現役世代が支払う保険料を原資として、その時点の受給者に年金が給付される仕組みとなっています。

※参考資料:NIRA総合研究開発機構「年金の基礎知識と制度改革の論点」

日本の年金制度の課題

日本は急速に少子高齢化が進み、既に65歳以上の高齢者が日本の人口の3割以上を占めています。

さらに2040年には約35%に達するとの予測もあり、年金を支える現役世代の負担はさらに重くなることが見込まれています。

その一方で、受け取る年金額は減少傾向にあり、制度の持続可能性や年金財政の健全性が大きな課題です。

若年層からは「負担は増えるのに受給額は少ない」という不満が強まる反面、高齢層は比較的手厚い給付を受けており、世代間格差が拡大しています。

さらに深刻なのが、非正規雇用者やフリーランスにおける年金格差です。

正社員と異なり非正規雇用者やフリーランスは国民年金のみの加入にとどまるケースが多く、満額受給しても月額69,308円(2025年度)にとどまります。

仮に厚生年金に加入できても収入が低ければ受給額は限られ、老後の生活不安や貧困リスクを抱えやすい現状となっています。

※参考資料:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

ここからは企業にとっての年金関連の課題について詳しく解説します。

企業の社会保険料負担の増加

少子高齢化の進行により、年金・医療・介護といった社会保険制度を維持するための費用は年々膨らみ、企業が負担する社会保険料も上昇傾向にあります。

保険料は従業員と折半する仕組みとはいえ、企業にとっては実質的に大きな費用負担であり、保険料率の上昇は利益を圧迫し、雇用コストの増加につながります。

とりわけ中小企業にとっては、給与総額に占める社会保険料負担の割合が重くのしかかり、採用や賃上げ、福利厚生への投資余力を削ぐ要因となっています。

企業年金が抱える課題

企業年金とは、企業が従業員の老後資金のために導入する年金制度の総称です。

代表的なものに「企業型確定拠出年金(企業型DC)」や「確定給付企業年金(DB)」があります。

企業年金は、従業員に将来への安心感を与えるとともに、優秀な人材の確保・定着に寄与する重要な福利厚生の一つです。

一方で、制度には以下のような課題も存在します。

| 企業年金 |

主な特徴 |

主な課題 |

企業型確定拠出年金

(企業型DC) |

企業が掛金を拠出し、従業員が運用。

将来の給付額は運用成果で決まる。 |

- 運営管理機関や商品選定の事務負担

- 従業員への投資教育(金融リテラシー向上)の必要性

- 従業員ごとに成果が異なる

|

確定給付企業年金

(DB) |

将来の給付額をあらかじめ約束。

運用や不足分は企業が責任を負う。 |

- 積立不足リスクと財務負担

- 市場環境に左右される運用リスク(低金利・株価変動など)

|

中小企業退職金共済

(中退共) |

独立行政法人が運営。

中小企業が加入し、掛金を納付。

従業員が退職時に退職金を受け取る。 |

- 経営状況が悪化した場合の掛金の減額が難しい

- 支払った掛金は企業に戻らない

|

このように企業年金は、財務的リスクや運営負担を伴う一方で、企業の人材戦略や福利厚生の重要な武器として、効果的に活用していくことが求められています。

※関連記事:退職金制度設計で企業の魅力アップ!企業にも社員にもメリットのある設計をするには?

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

企業の年金実務を取り巻く環境は変化しており、今後の実務運営においても新たな課題や対応が求められています。

ここでは、企業が押さえておくべき実務上の重要なポイントを解説します。

iDeCo+の拡充

iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)は、企業年金を導入していない従業員300人以下の中小企業等において、従業員が拠出するiDeCo掛金に加えて、企業側が事業主掛金を上乗せできる仕組みです。

iDeCo+を活用することで、従業員の老後資産形成を支援できるだけでなく、福利厚生の強化を通じて人材の確保・定着に貢献します。

また、事業主掛金は全額損金算入が可能なため、税制上のメリットもあります。

さらに、2025年の年金制度改正により、iDeCoの加入可能年齢は70歳未満まで引き上げられ、掛金の上限も増加します。

これにより、より幅広い世代の従業員が長期的に資産形成を行えるようになり、企業としてもライフステージに応じた柔軟な福利厚生設計が可能です。

今後、iDeCoの制度改正はiDeCo+にも波及し、企業にとっては従業員の将来設計を後押しする制度として、導入・拡充の検討がますます重要になるといえるでしょう。

※参考資料:iDeCo「iDeCo+(イデコプラス)とは」

人事制度改革と連動した退職給付制度の再構築

近年、成果主義やジョブ型雇用の浸透、働き方の多様化を背景に、人事制度は大きな転換期を迎えています。

これに伴い、従来の年功的・長期勤続前提の退職給付制度では整合性が取れなくなり、再構築が求められています。

例えば、企業負担が大きい確定給付型(DB)から、従業員が自ら運用する確定拠出型(DC)への移行は、成果主義や流動的なキャリアと親和性が高い仕組みです。

また、企業の財務リスクを抑えつつ将来給付を数値で明示できるキャッシュバランス型の導入も広がっています。

キャッシュバランス型とは、確定給付型年金と確定拠出型年金の特徴を併せ持つハイブリッド型の年金制度です。

従業員ごとに仮想口座を設け掛金と利息を積み立て、退職時に支給する仕組みとなっています。

こうした再構築を通じて、企業は持続可能性を確保しつつ、従業員に安心感と納得感を与える制度を提供できると期待されています。

デジタル化による業務効率化

年金業務のデジタル化は、企業にとって効率性と正確性を高めるうえで欠かせない取り組みです。

従来は紙ベースや人手中心の運用が多く、以下のような課題を抱えていました。

- 膨大な事務コスト(申請書類の管理・入力・保管)

- ヒューマンエラーのリスク

- 手続きの遅延や不透明性

- テレワーク環境への非対応

少子高齢化に伴い、年金関連業務は増加する一方で人手は限られるため、効率化が急務となっています。

これに対して、現在はクラウド型の年金管理システムやHRテックの導入によって、加入者情報の管理や拠出額の計算を自動化する動きが広がっています。

人事・給与システムとのデータ連携を図ることで、事務負担の軽減だけでなく、コンプライアンスリスクの低減にもつながります。

企業の年金業務のデジタル化は「効率化」、「透明性向上」、「従業員サービス強化」を同時に実現する取り組みといえるでしょう。

※本記事の内容は掲載日時点での情報です。

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。