社会保険料とは、社会保険制度に基づいて企業と従業員が負担する保険料のことです。

社会保険制度は病気・高齢・介護・失業などのリスクに備える仕組みであり、従業員は加入によって医療費の補助や年金給付、失業手当などを受けられます。

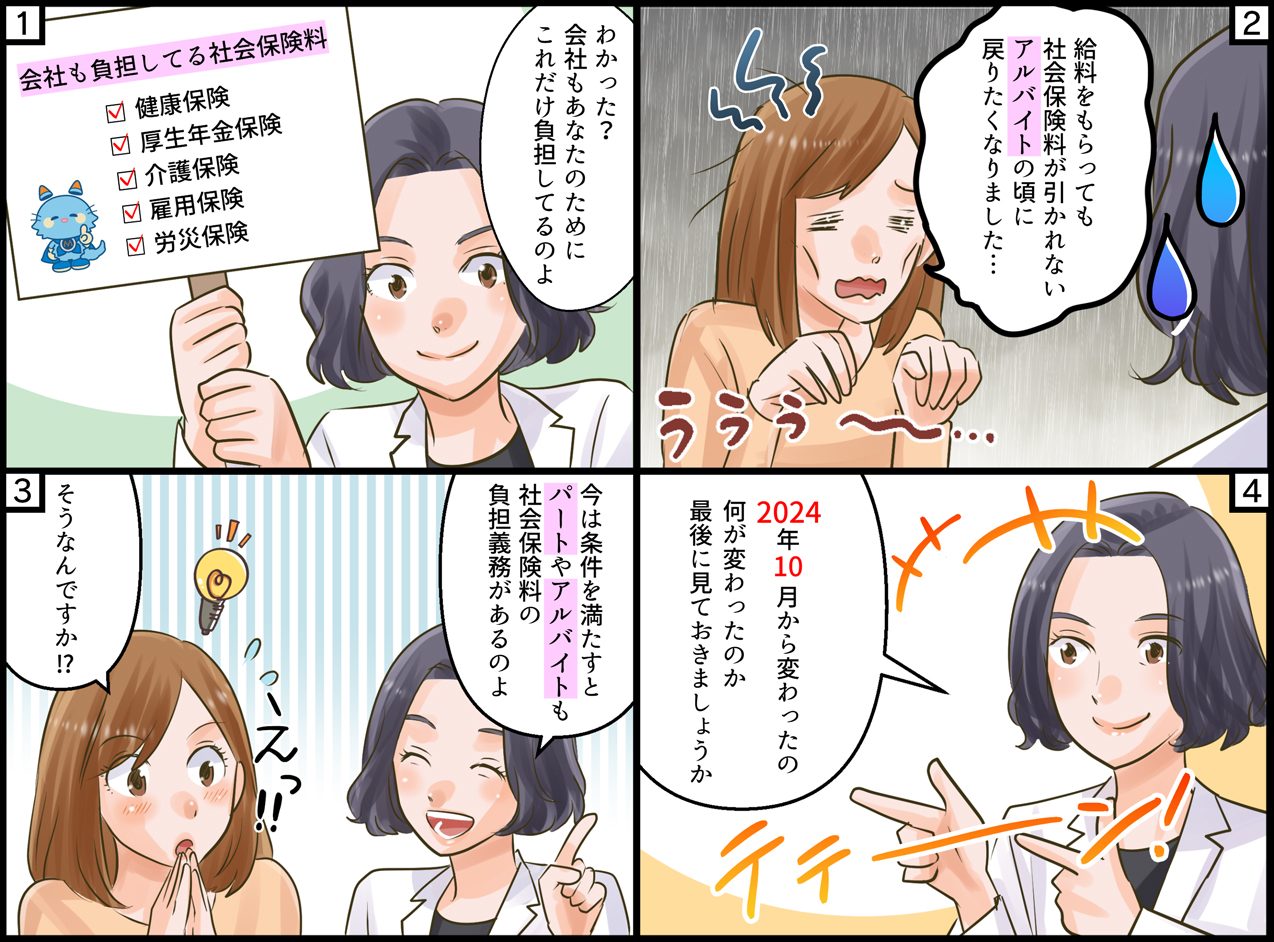

日本の社会保険制度は、主に以下の5種類で構成されています。

| 保険種類 |

内容 |

| 健康保険 |

病気やけが、出産、死亡時の医療費や手当を保障する制度 |

| 厚生年金保険 |

老齢、障害、死亡に備える年金制度 |

| 介護保険 |

介護が必要になったときに介護サービスを受けられる制度(40歳以上から加入) |

| 雇用保険 |

失業時の生活保障や再就職支援のための給付制度 |

| 労災保険 |

業務上や通勤中のけが、病気、死亡に対して補償する制度 |

社会保険料における会社負担分

社会保険料は、企業と従業員が半分ずつ負担する労使折半が基本です。

ただし保険の種類によって負担割合は異なります。

各保険の企業負担のめやすは次の通りです。

| 保険種類 |

企業の負担割合 |

| 健康保険 |

50%(労使折半) |

| 厚生年金保険 |

50%(労使折半) |

| 介護保険 |

50%(労使折半) |

| 雇用保険 |

業種ごとに異なるが企業負担が多め |

| 労災保険 |

100%(全額会社負担) |

担当者は料率改定や標準報酬月額の変動に注意し、毎月の負担額を正しく計算する必要があります。

給与明細書と社会保険料の関係

給与明細書は従業員にとって「働きの成果」と「差し引かれる金額」がわかる重要な書類です。

記載事項は、大きく「勤怠」、「支給」、「控除」の3つに分かれており、支給欄の合計額から控除欄の合計額を差し引くことで、給与の支給額が求められます。

勤怠

従業員の勤務状況を数値化したもので、出勤日数や有休消化日数などが含まれます。

支給額や控除額の算定根拠になるため、正確さが重要です。

支給

企業から従業員に支払われる金額の内訳が示されています。

基本給や各種手当(残業手当や通勤手当など)が含まれます。

控除

支給額から差し引かれる項目です。

大きく「社会保険料」、「税金」、「その他」に分かれます。

近年は上記のほかに社会保険料の会社負担分を併記する企業も増えており、従業員の理解促進にも役立っています。

社会保険料は、法令で定められた料率で計算するため、誤りがないか入念に確認する必要があります。

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

社会保険料は、基本的に「標準報酬月額 × 保険料率」で算出されます。

標準報酬月額は、基本給や諸手当など、実際に支払われる給与を基に「等級表」に当てはめて決定されます。

毎月の給与額で変動するのではなく、4〜6月の給与の平均額を基準に算定し、その金額が9月から翌年8月まで適用されるのが原則です。

ここからは各社会保険料の計算方法を詳しく解説します。

健康保険の会社負担分

健康保険料は以下の式で計算されます。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率

健康保険の保険料率は、加入している健康保険組合や事業所の所在地によって変わります。

例えば標準報酬月額が28万円で、東京都協会けんぽの料率(9.91%)を適用する場合、計算は次の通りです。

280,000円 × 9.91% = 27,748円

この場合、従業員と事業主で折半するため、企業が負担する金額は27,748円を2で割った13,874円となります。

※参考資料:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表」

厚生年金保険の会社負担分

厚生年金保険料は以下の式で計算されます。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率

厚生年金保険の保険料率は、全国一律で18.3%に設定されています。

例えば標準報酬月額が28万円の場合、計算は以下のようになります。

280,000 × 18.3% = 51,240円

この場合、従業員と事業主で折半するため、企業が負担する金額は25,620円となります。

※参考資料:日本年金機構「厚生年金保険料額表」

介護保険の会社負担分

介護保険料は以下の式で計算されます。

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

介護保険の保険料率も、加入している健康保険組合によって異なります。

例えば標準報酬月額が28万円で、協会けんぽの介護保険料率(1.59%)を適用する場合、計算は以下の通りです。

280,000 × 1.59% = 4,452円

この場合、従業員と事業主で折半するため、企業が負担する金額は2,226円となります。

※参考資料:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」

雇用保険の会社負担分

雇用保険料は以下の式で計算されます。

雇用保険料 = 毎月の賃金総額 × 雇用保険料率

雇用保険料は、標準報酬月額ではなく、実際の賃金総額を基に計算されます。

賃金総額には、基本給の他に通勤手当・深夜手当・賞与なども含まれるため、給与の変動に応じて毎月計算し直す必要があります。

雇用保険料率は業種によって異なりますが、最も一般的な「一般の事業」の場合は以下の通りです。

| 労働者負担分 |

0.55% |

| 事業主負担分 |

0.9% |

| 合計 |

1.45% |

例えば、賃金総額が28万円の場合、計算は以下のようになります。

従業員負担

280,000 × 0.55% = 1,540円

事業主負担

280,000 × 0.9% = 2,520円

したがって、企業が負担する金額は2,520円となります。

※参考資料:厚生労働省「雇用保険料率について」

労災保険の会社負担分

労災保険料は以下の式で計算されます。

労災保険料 = 年間の賃金総額 × 労災保険料率

労災保険料は、標準報酬月額ではなく、実際の賃金総額を基に計算されます。

労災保険料は全額事業主負担で、労働者本人は負担しません。

労災保険料率は業種ごとに国が定めており、0.25%~8.8% の範囲で設定されています。

例えば、卸売業・小売業(労災保険料率:0.3%)で年間の賃金総額が500万円の場合、計算は以下のようになります。

5,000,000 × 0.3% = 15,000円

※参考資料:厚生労働省「労災保険率表」

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

企業担当者にとって、社会保険料は従業員の生活を支えると同時に、企業の人件費に影響を与える重要な要素です。

特に、現状で最も注意が必要なのは、2024年10月から短時間労働者の社会保険加入条件が拡大されている点です。

これにより、これまで対象外だったパートやアルバイトも加入義務が生じ、企業にとっては保険料負担が増える可能性があります。

2024年10月からの社会保険料の加入条件拡大

2024年9月末まで、短時間労働者の社会保険加入対象は「厚生年金保険の被保険者が101人以上の企業」で「週20時間以上勤務する人」に限定されていました。

しかし、2024年10月からは加入条件が拡大され、「厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業」で働く「短時間労働者」にも適用対象が広がっています。

新たな適用条件は以下の通りです。

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(週所定労働時間が40時間の企業の場合)

- 月額賃金が8.8万円(年収106万円相当)以上であること

- 期間が2カ月超と見込まれること(雇用期間は2カ月未満であるが、契約書などで更新されることが明示されている場合を含む)

- 学生ではないこと(休学中、夜間学生などは加入対象)

これらを満たす場合、短時間労働者であっても社会保険への加入が義務付けられます。

つまり、以前なら社会保険に加入できなかった人も対象となるケースが増えており、その分、企業側の保険料負担も拡大しています。

※関連記事:社会保険の適用拡大とは?従業員数が50人を超えたら要注意!

社会保険料を含めた人件費管理の重要性

人件費は企業のコスト構造の中で最も大きな割合を占める費用の一つであり、その中には給与だけでなく、企業が負担する社会保険料が含まれます。

採用や人員配置について給与額だけを基準に判断してしまうと、社会保険料の負担を見落とし、人件費が想定以上に膨らむリスクがあります。

さらに、先述の社会保険料の加入条件拡大により、企業が負担する保険料総額にも影響が生じる可能性があります。

労務管理においては従業員の「給与額(額面)」だけではなく、社会保険料も含めた総人件費を把握・予測することが経営の安定に直結すると覚えておくとよいでしょう。

※本記事の内容は掲載日時点での情報です。

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。