その1:予算編成方針の決定

予算策定は、経営陣が各部門に対して目標売上高や目標利益などの大まかな予算方針を示すことからスタートします。予算編成方針の原案は、一般的には経営企画室や社長室など予算編成部署が作成し、予算会議で承認されて決定されます。 基本的には経営層と予算編成部署だけのやりとりになるので、他の項目ほど作業時間はかかりません。しかし、この段階でスムーズにいかないとスケジュール全体が遅れてしまう恐れがあります。なので、今年度期末の2ヵ月前(3月決算の場合は1月頃)には、具体的な予算編成方針を検討しているのが望ましいでしょう。

経理担当のポイント

予算編成部署は、前述の通り経営管理部が担当することが一般的です。ただ、経営管理部が存在しない中小企業などでは、経理部が担当することも珍しくありません。その場合は経理担当者が予算編成の窓口として活躍することになります。

その2:損益予算・財務予算の編成

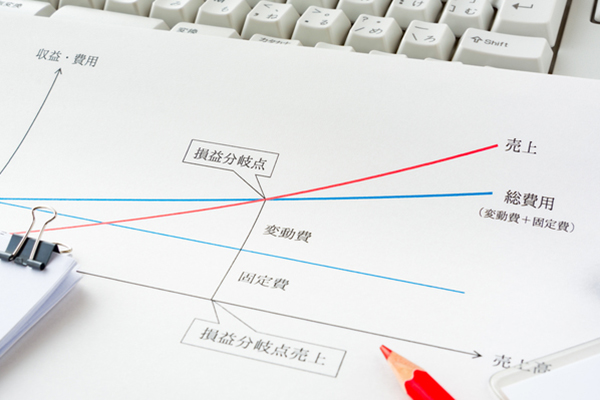

予算編成方針が決まれば、予算編成部署はそれを各部門に通知します。部門の担当者はその通知をもとに、売上高予算・費用予算・製造予算などを合算した「損益予算」を作成し、予算編成部署に提出します。その後、売掛金や支払手形などの資金繰りをまとめた「財務予算」を編成し、損益予算と同様に予算編成部署に提出します。

各部門の担当者がそれぞれ作業するので、「損益予算」、「財務予算」のすべてが予算編成部署に集まるまで、ある程度の時間が必要です。早ければ決算期の前々月、遅くても前月中に行うべきです。

その3:総合予算を編成し、各部署に通知する

各部門の損益予算と財務予算が集まると、予算編成部署はそれを取りまとめて総合予算を作成します。ただ各予算を作成するのではなく、数値の正当性や設定理由などを作成した部門に確認・連絡する必要があり、何度か差し戻すケースも考えられます。担当者にとっては手のかかる工程になるでしょう。

総合予算が無事作成できれば、次は予算会議に提出し、社長の承認後、各部門に通知する流れとなります。次年度予算の通知は少なくとも今年度の期末までには行いましょう。

経理担当のポイント

経営管理部が予算編成部署を担う場合でも、財務諸表(貸借対照表、キャッシュフロー計算書、損益計算書)などの作成は経理部が担うことがあります。また、会社によってはすべてを経理部が管理する企業もあります。その場合、経理担当者は実績を集計する力だけでなく、それをもとに事業を計画したり、見通しを立てる力を養っておく必要があるでしょう。