年末になると、年収の壁を意識したパート従業員の労働時間調整で人手不足になる…そんな課題を抱える企業も少なくないのではないでしょうか。

社会保険の適用範囲拡大などの影響で新たな社会保険加入者も増加傾向にあり、企業担当者の悩みは尽きることがなさそうです。

今回の記事では、いわゆる「103万円の壁」から変わる年収の壁の現状を解説したうえで、企業と従業員を支援する施策について紹介します。

年収の壁(103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁)の全体像

年収の壁とは、年収が一定額を超えると税金の控除額が減ったり社会保険料の負担が増えたりして、手取り収入が減少する境目のことです。

これまでは主に所得税の控除額が減る基準として認識されていましたが、近年は社会保険の加入要件や保険料負担による影響が注目されるようになっています。

従来の103万円の壁

これまでの年収の壁は、基礎控除額48万円と所得税の給与所得控除額55万円の合計103万円を超えると所得税が発生することから、所得税法上の扶養家族でなくなるために生じていたものでした。

しかし、令和7年度税制改正により、基礎控除額が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円と、それぞれ10万円引き上げられることで、実質的な所得税の発生ラインは123万円まで押し上げられることとなります。

これによって、これまで103万円で就業調整していた多くのパート従業員がより多くの時間働けるようになります。

ただし、新たな就業調整要因として社会保険適用の年収の壁が浮上しています。

これからの106万円の壁・130万円の壁

会社員の配偶者など、一定の収入以下であれば厚生年金保険や健康保険の被扶養者となり、自分で社会保険料を負担する必要はありません。

しかし、収入が一定基準を超えると被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入する必要があり、その分の社会保険料の負担が発生します。

この収入基準が「社会保険での年収の壁(106万円の壁・130万円の壁)」と呼ばれています。

具体的には以下の通りです。

|

勤務条件 |

影響 |

| 106万円の壁 |

従業員数51人以上の企業で週20時間以上勤務する場合 |

年収が106万円を超えると扶養のままでも勤務先の厚生年金・健康保険に加入し保険料を負担することになる。 |

| 130万円の壁 |

上記以外の場合 |

年収が130万円を超えると、原則として被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入し保険料を負担することになる。 |

130万円の壁の場合、加入する社会保険は被保険者本人が加入している制度によって決まるため、上場企業などの従業員として厚生年金に加入している場合は扶養される配偶者なども厚生年金に加入となります。

一方、被保険者本人が自営業などで国民年金に加入している場合、扶養者も国民年金に加入することになります。

社会保険の適用範囲拡大と今後の見込み

社会保険の適用範囲は段階的に拡大されており、2024年10月以降、従業員数が51人以上の企業において、週20時間以上勤務し、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収で約106万円)となる短時間労働者も原則として厚生年金・健康保険の加入対象となっています。

さらに、2025年からの法改正により、年収106万円の賃金要件は3年以内に撤廃予定であり、それに加え「従業員51人以上の企業を対象とする」という企業規模要件も段階的に縮小・撤廃される見込みです。

その結果、現在は適用対象外である企業や個人も将来的に影響を受ける可能性が高く、特に従業員数が40~50人前後の企業では従業員数の管理に注意が必要です。

※参考資料:厚生労働省「年収の壁への対応」

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

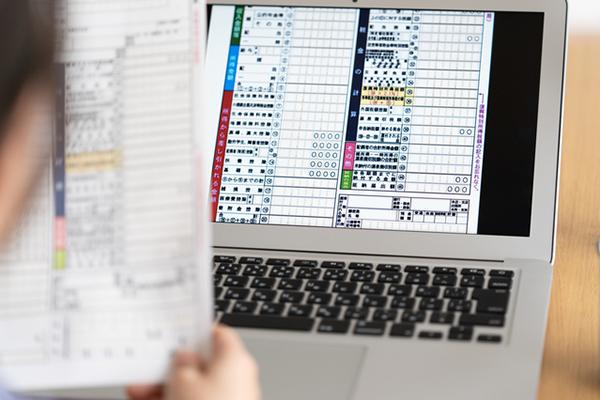

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

企業向け:従業員の年収の壁突破・影響緩和を支援する政策

政府は年収の壁問題に対応する施策として、年収の壁・支援強化パッケージを策定しています。

今回はそこで紹介されている施策の中から、企業のコスト負担を軽減しつつ従業員の処遇改善を目指せる制度例を紹介します。

キャリアアップ助成金における新コース新設

キャリアアップ助成金とは、企業内でのキャリアアップを促進するため、従業員の正社員化・処遇改善などの取り組みを実施した企業に対して国が助成金を支給するものです。

キャリアアップ助成金には正社員化コースや賃金規定改定コースなど複数の制度が用意されていますが、2025年7月には、年収の壁への対策として「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。

短時間労働者労働時間延長支援コース

短時間労働者労働時間延長支援コースの助成額は企業規模別に設定されており、2年間の合計で最大、小規模企業(従業員30人以下)は75万円、中小企業は60万円、大企業は45万円の支給を受けることができます。

| 要件 |

1人当たり助成額 |

| 週所定労働時間の延長 |

賃金の増額 |

小規模企業 |

中小企業 |

大企業 |

| 1年目の支給要件と助成額 |

| 5時間以上 |

― |

50万円 |

40万円 |

30万円 |

| 4時間以上5時間未満 |

5%以上 |

| 3時間以上4時間未満 |

10%以上 |

| 2時間以上3時間未満 |

15%以上 |

| 2年目の支給要件と助成額 |

| 労働時間をさらに2時間以上延長 |

― |

25万円 |

20万円 |

15万円 |

| ― |

基本給をさらに5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用 |

対象となる労働者は、社会保険加入日の6カ月前から継続雇用され、加入要件を満たしていなかった短時間労働者です。

この労働者を対象として本助成金を受ける場合は、以下の流れで対応します。

- 事前に「キャリアアップ計画書」を作成し、ハローワークまたは都道府県労働局へ提出。

- その後「週所定労働時間の延長」や「賃金の増額」などの処遇改善を実施。

- 社会保険適用後に6カ月分の取り組みを継続したうえで、支給申請。

助成金の支給要件は、週所定労働時間の延長時間と賃金増額率を組み合わせて判断されます。

なお、既に「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している企業において、本コースの要件を満たす場合は、切り替えて申請することも可能です。

ただし支給申請前に限るため、注意しましょう。

※参考資料:厚生労働省「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」

社会保険適用促進手当における保険料負担軽減措置

社会保険適用促進手当は、新たに社会保険に加入した従業員の保険料負担を軽減するため、事業主が支給する手当です。

社会保険適用促進手当における「106万円の壁」への対応として、標準報酬月額が10.4万円以下の労働者については、最大2年間、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限に、その額を社会保険料の算定基礎から除外できることになりました。

例えば、月給8.8万円の従業員に月額1万円の手当を支給すると総収入は9.8万円になりますが、社会保険料の算定基礎は8.8万円のまま維持されます。

この結果、従業員の手取り収入は確保されつつ、企業側の社会保険料負担も軽減される効果があります。

※参考資料:厚生労働省「社会保険適用促進手当に関するQ&A」

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定とは、社会保険制度において、被保険者の家族が被扶養者としての要件を満たしているかを確認するための手続きです。

被扶養者認定では、過去の給与明細や課税証明書などの書類確認が必要とされます。

この認定時、短時間労働者の年収が一時的に130万円を超えた場合でも、事業主が「人手不足による労働時間延長」や「繁忙期における労働時間延長」など一時的な収入変動であることを証明できれば、連続2回まで被扶養者としての認定を継続できるようになりました。

この制度により、企業は年末商戦や決算期などの繁忙期にも、従業員が「130万円の壁」を理由に勤務時間を抑える必要がなくなり、必要な労働力を確保しやすくなります。

※参考資料:厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

施策の活用例と労働時間管理

ここからは、実際の企業の負担と助成金の活用例を考えてみましょう。

企業の社会保険料負担の具体的計算

従業員が新たに社会保険に加入する場合、企業はどれくらいの金額を追加で負担することになるのでしょうか。

社会保険に加入する従業員の例

- 28歳

- 月額8.8万円(年収105.6万円)

- 東京都で勤務

月額8.8万円なので、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額は8.8万円となります。

健康保険料

料率は地域によって異なりますが、東京都は9.91%となります。

算出された保険料は企業と従業員が半額ずつ負担する労使折半となります。

88,000円×9.91%=約8,700円

8,700円÷2=約4,400円

企業負担分は月額4,400円となります。

厚生年金保険料

料率は地域によって異なりますが、東京都は18.3%となります。

算出された保険料は労使折半となります。

88,000円×18.3%=約16,000円

16,000円÷2=約8,000円

企業負担分は月額約8,000円となります。

雇用保険料

料率は年度により異なりますが、一般の事業における2025年度の料率は企業負担分が0.009%となります。

88,000円×0.009%=約800円

企業負担分は月額約800円となります。

社会保険料の合計

4,400円+8,000円+800円=約13,000円

企業の月額負担は、新規の社会保険加入者あたり約1.3万円ずつ増加することになります。

これを年間に換算すると約15.6万円となります。

さらに、この金額は1人当たりの負担となるので、同じような従業員を20人雇った場合、年間約312万円となります。

社会保険の加入に積極的ではない企業については、この負担の大きさが原因になっているとも考えられています。

※参考資料:協会けんぽ「被保険者の方の健康保険料額(令和7年3月~)」

厚生労働省「令和7年度の雇用保険料率」

助成金を活用した負担軽減の実践例

社会保険の新規加入者に対する企業のコスト増加について、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を活用するとどのような効果が期待できるのかを確認してみましょう。

企業A社の例

- 製造業

- 中小企業

- 今年から新たに15人の従業員について、週所定労働時間を延長し社会保険に加入させることとし、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」を申請。

1年目に週の所定労働時間を平均2時間延長する場合

- 1人当たり40万円の助成金を受給

- 15人分で600万円の助成を受給

翌年も2時間以上延長した場合

- 1人当たり20万円の助成金を受給

- 15人分で300万円の助成を受給

仮にA社が小規模企業であった場合、キャリアアップ助成金の支給額は、1人当たり1年目で50万円、2年目で25万円となり、最大で75万円の支給を受けることができます。

このように、助成金を活用することで、社会保険料負担の増加を大幅に相殺できます。

今後の「壁」を意識した労働時間の管理について

年収の壁は、企業にとって、従業員の意欲を維持しながら企業の人員確保を実現するために必ず意識すべき問題です。

特に配偶者の扶養内での勤務を希望している従業員がいる場合には、年初のタイミングで今年度の就業方針について個別に確認を行わなければなりません。

企業側で労働時間と収入を把握し、従業員に対して上限が近づいた場合は連絡できる体制を整備できると望ましいでしょう。

労務システムの中には、上限に対する自動アラート機能を搭載しているものもあるため、こうしたシステムを活用することも有用です。

人事担当者はタイムリーかつ正確に従業員の労働時間を管理でき、年収の壁を超過するリスクを事前に察知できるようになるでしょう。

従業員自身も自分の労働時間と収入状況をリアルタイムで把握できるため、安心して働くことができるはずです。

また、優秀なパート従業員の労働時間を増やしたり、繁忙期などに多くの人手が必要になったりすることもあるでしょう。

その場合はキャリアアップ助成金や事業主証明制度などを活用し、必要な労働時間を確保しつつ、従業員が抱える年収の壁に関する課題の解消を目指すことが重要です。

※本記事の内容は掲載日時点での情報です。

組織の人的資源を最大限に活用!

給与・人事システム

複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。

**********

年収の壁を超えて、新たに自社の社会保険に従業員が加入する場合、企業としてもコスト負担増は避けられません。

ただし、キャリアアップ助成金などの施策を活用することで大幅な負担軽減が可能です。

特に企業規模が小さいほど助成金額が大きくなるため、今回の記事を参考に活用できるものがないか今一度確認してみてくださいね。